福岡宇美町の耳鼻咽喉科「あいりお耳鼻科」

耳

耳は音を聞くだけでなく、身体のバランスをとる機能もあります。耳がいたい、違和感がある、聞こえが悪い、めまいが起こるなどの症状に気付いた場合は、耳鼻咽喉科を受診されることをおすすめします。

中耳炎

浸出性中耳炎、慢性中耳炎、急性中耳炎があります。 急性中耳炎は、主として細菌が原因で中耳に入って鼓膜の内側に膿が溜まるこにより、突然耳の痛みや難聴、発熱という症状があります。

慢性中耳炎は、急性中耳炎などの炎症が治りきらず慢性化して、痛みは無いですが、耳だれを繰り返したり鼓膜に穴が開いてしまったりします。浸出性中耳炎はお子さんに多く、鼓膜の内側に液体がたまることにより聞こえが悪い、耳の詰まった感じがある、時には耳鳴りがひどくなるという症状があります。

めまい

めまいは、ぐるぐる回るという回転性めまいのほか、ふらふら、ふわふわ感など自覚症状があり、同時に耳のつまる感じや耳鳴り、吐き気、難聴も伴うこともあります。めまいに関しては、聴力検査や重心動揺検査、または眼振(がんしん)検査を行い、めまいに特徴的な眼の動きが無いかを調べます。検査の結果で、聴力の左右差があれば有名なメニエール病を疑います。メニエール病は内耳のリンパ液が浮腫を生じて起こる回転性めまいを繰り返す病気です。

難聴・耳鳴り

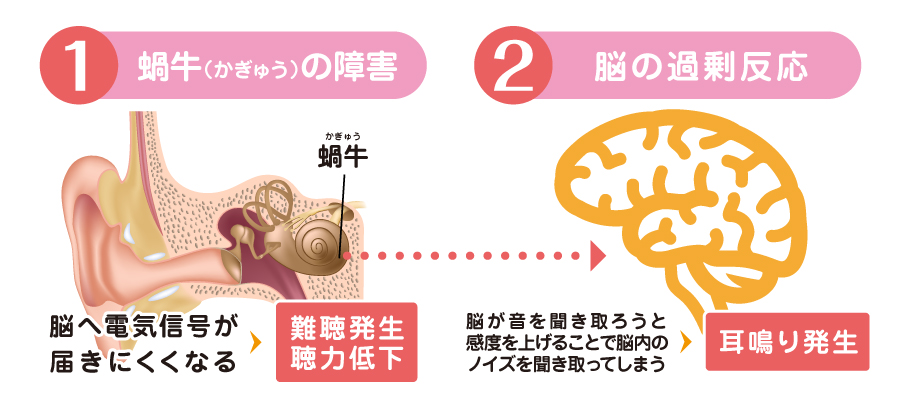

難聴と耳鳴りの発生

難聴を伴う場合は主に蝸牛の機能障害で聴力が低下することによって脳に音の刺激がいきづらくなり、その音を聞こうとして脳が感度を上げます。加齢性難聴などでよく起こります。(テレビのリモコンのボリュームを上げることをイメージしていただくと良いかも知れません。)

そうすると、元来では誰もが普段は自覚しないような無響室耳鳴(元々脳に存在するノイズを無音の環境で聴いている)を脳の感度が上がることによって感じるようになる、これが難聴から耳鳴りへ発展するメカニズムです。耳鳴りは脳の錯覚ともいえる現象です。

そうすると、元来では誰もが普段は自覚しないような無響室耳鳴(元々脳に存在するノイズを無音の環境で聴いている)を脳の感度が上がることによって感じるようになる、これが難聴から耳鳴りへ発展するメカニズムです。耳鳴りは脳の錯覚ともいえる現象です。

耳鳴り治療のポイント

・耳鳴りのメカニズムを理解し耳鳴りの大きさを気にしないこと

・耳鳴りがあってもやりたいことを集中してやること

・豊富な音のある環境(心地良い程度)を作ること(ただし騒音や爆音は逆効果です)

・耳鳴りがあってもやりたいことを集中してやること

・豊富な音のある環境(心地良い程度)を作ること(ただし騒音や爆音は逆効果です)

難聴を伴わない場合

これは聴覚自体に過敏が起こり、無響室耳鳴が聞こえる状況です。

外傷やストレス、精神的疾患が引き金となっていることが多いようです。安定剤などの内服やTRTという音響療法が有効な場合があります。

外傷やストレス、精神的疾患が引き金となっていることが多いようです。安定剤などの内服やTRTという音響療法が有効な場合があります。